Haus Thunecke

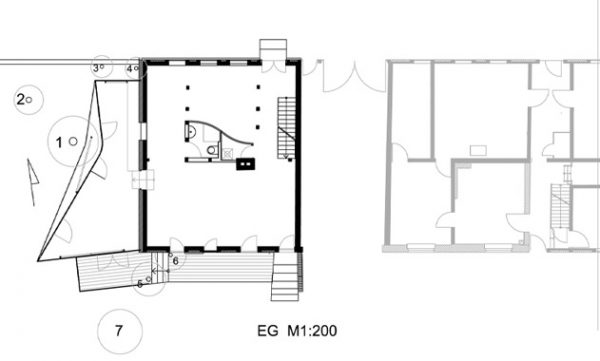

Umbau, Sanierung und Anbau eines denkmalgeschützten Bauernhofes in Schönhagen/Prignitz. 2012. Wohnfläche: 195 m². Gesamtkosten 195.000 €.

Entwurf: Peter Grundmann 2011

Case Study 2 – Montage unter extremen kontextuellen Bedingungen.

Schönhagen ist ein intaktes Dorf bei Kyritz in der Prignitz, dass zu seinem Glück nicht durch eine wichtige Straße durchquert wird. Die Landschaft ist sehr eben und ermöglicht weite Blicke über die Felder. Tourismus spielt hier kaum eine Rolle. Die Gegend ist vor allem landwirtschaftlich geprägt. Ende 2010 kauften die Bauherren ein intaktes Hofensemble, einen vierseitig geschlossenen Hof mit Wohnhaus, zwei Ställen und einer Scheune, einen von drei denkmalgeschützten Höfen im Ort.

Die Bauherren wünschen ein helles Haus. Das Wohnen soll modern sein und viel Bezug nach außen haben. Ein Widerspruch: Das 250 Jahre alte Haus hat kleine Fensteröffnungen und niedrige Decken. Im Inneren ist es kleinteilig gegliedert. Zwei Etagen mit jeweils 83m² hatten insgesamt 13 Bäume. Bauliche Veränderungen sind aufgrund des Denkmalschutzes limitiert.

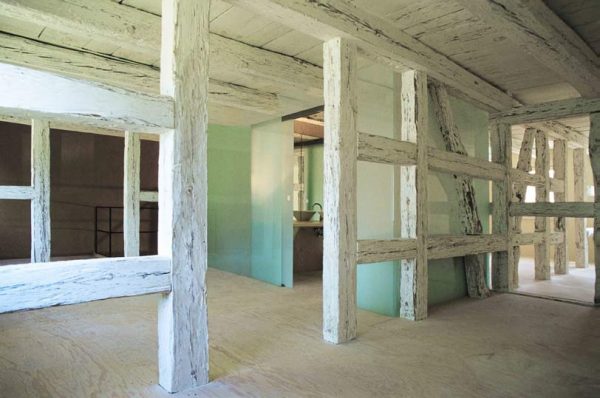

Der Entwurf versucht die engen Freiräume auszuschöpfen. Zunächst wird das alte Gebäude entkernt, Innenwände abgebrochen. Die Fachwerkstiele bleiben erhalten, damit die ursprüngliche Gliederung erfahrbar ist. Als einzige Veränderung außen werden auf der Hofseite die Fenster im Erdgeschoss bis zum Boden herunter geführt, so dass Türöffnungen entstehen. Alle anderen alten Fenster werden saniert. Beläge wie Tapeten oder Farben werden entfernt. Die freigelegten Wände und Decke bleiben roh. Lehmputzflächen werden repariert. Neu sind die Fußböden, ein Estrich im Erdgeschoss sowie Kiefersperrholz im Obergeschoss. Räumlich neu strukturiert werden beide nun freien Ebenen durch ein jeweils mittig eingebauten Block mit WC, Bad und Lager.

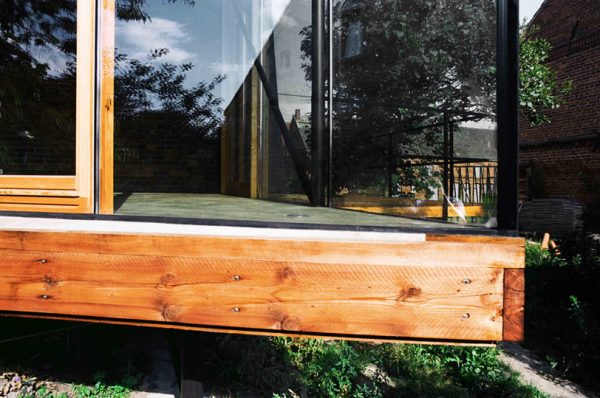

Dann, um die Widersprüche schließlich zu lösen, schlägt der Architekt einen Anbau vor. Der Anbau soll einem alten Raumtypus, in dem raumatmosphärische Aspekte den funktionalen Zwängen eines Bauernhauses untergeordnet waren, einen kontrastierenden Raum gegenüberzustellen. Der 33m² große Anbau steht am Westgiebel in einem Obstgarten. Er wird um 1,40m angehoben und steht auf Stützen. Das Baufeld ist ein Bodendenkmal. Um es zu schonen, wird es lediglich mit 5 schmalen Hülsenfundamenten durchdrungen.

Der Anbau ist allseitig verglast. Die rahmenlosen Gläser sind in Schlitze der roh belassenen Ziegelwand eingeschoben. Oben und unten dienen Schlitze in der Rohbaukonstruktion der Glasaufnahme. Die Glasfassade weicht den Obstbäumen aus. Mittig ergibt sich dadurch eine Verengung, die den Raum in Küche und Essbereich strukturiert. Die Glasfassade tritt genau dort von Boden- und Dachplatte nach innen, wo sich die Baumkrone entfaltet. Zur Straße entsteht eine 1,2m breite Fuge zischen Begrenzungsmauer und Anbau. Hier ist der Anbau mit einer Fassadengröße von 2,4 m x 2,4 m kaum sichtbar.

Zum Hof nach Süden wächst die Glassfassade auf 4,2 m Höhe und 5,5 m Breite. Der Raum wirkt dadurch noch offener. Für Ausblick und Belichtung und um den Effekt weiter zu steigern, dreht sich die Glasfassade zusätzlich zum hier freien Außenraum. Die um einen Baum herum gebaute Terrasse verbindet den Anbau mit dem Bauernhaus.

Ein perforierter schwarzer Vorhang bietet Blend- und Sonnenschutz. Bäume, Vorhang und die schmalen Stützen ergeben ein visuelles Lichtspiel. Innen- und Außenraum scheinen eins zu sein.

Die neu gefundene funktionale Zuordnung in den Ebenen des Bauernhauses ist offen und kann frei entschieden werden. Der Anbau gibt Struktur. Hier ist die Nutzung klar bestimmt. In der Bewegung zwischen beiden Sphären ergeben sich sehr gegensätzliche Raumerfahrungen. Das Verhältnis zwischen Anbau und Bauernhaus ist jedoch ambivalent. Es gibt Kontrast und es gibt Übereinstimmung. Auswahl und Rohheit der Materialien und die Konstruktion des Anbaus mit diagonal ausgesteiften schmalen Stützen korrespondieren mit der Bauweise des Fachwerkhauses. (Text erschienen in archplus 211/212, Juni 2013)

Der Anbau wurde im Selbstbau realisiert. Mitgearbeitet haben: Peter Grundmann, Thomas Pohl, Ulf Richter, Klemens Mühlbauer, Robert Richter. Aussenvorhang: Ida Thonsgaard